やっててよかった公文式!で有名な公文式ですが、もちろんメリットだけではなくデメリットもあります!

私には子供が3人いますが、3人とも公文経験者です。

一番上の子は既に退会して塾に切り替えていますが、下の子たちは現役で公文に通っています。

トータル7年ほど、公文にはお世話になっています!

そこで今回は、私が感じる公文式算数のメリットとデメリットについて書いていきます。

算数のメリット

もちろんデメリットもあるなかで今現在も子供たちに公文を続けさせている私ですが、その理由はやっぱり公文が優れていると感じるからです。

計算が早くなる

まずはなんと言っても計算が早くなることです。

公文では、何度も同じ問題を繰り返し繰り返し出来るまで解いていくので、気づけば計算が早くなっています。

中学受験や高校受験だけはでなく、大学受験でも計算問題は出題されますから、計算が早いことはそれだけでもかなり有利です。

公文の算数を何年も続けていれば、確実に早く、そして正確に計算ができるようになります!

家庭学習の習慣が身に付く

幼児の頃から公文での学習を開始している我が子たちですが、家庭学習の習慣はかなり身につきました!

朝起きたらすぐに公文の算数のプリントやり、寝る前は国語のプリントをやります。

この毎日のルーティーンが身についたのも公文のおかげだなと思っています。

もちろんプリントの増減は先生と相談して決めることもできるので、子供の様子を見ながらプリントの枚数を増やしたり減らしたりできます。

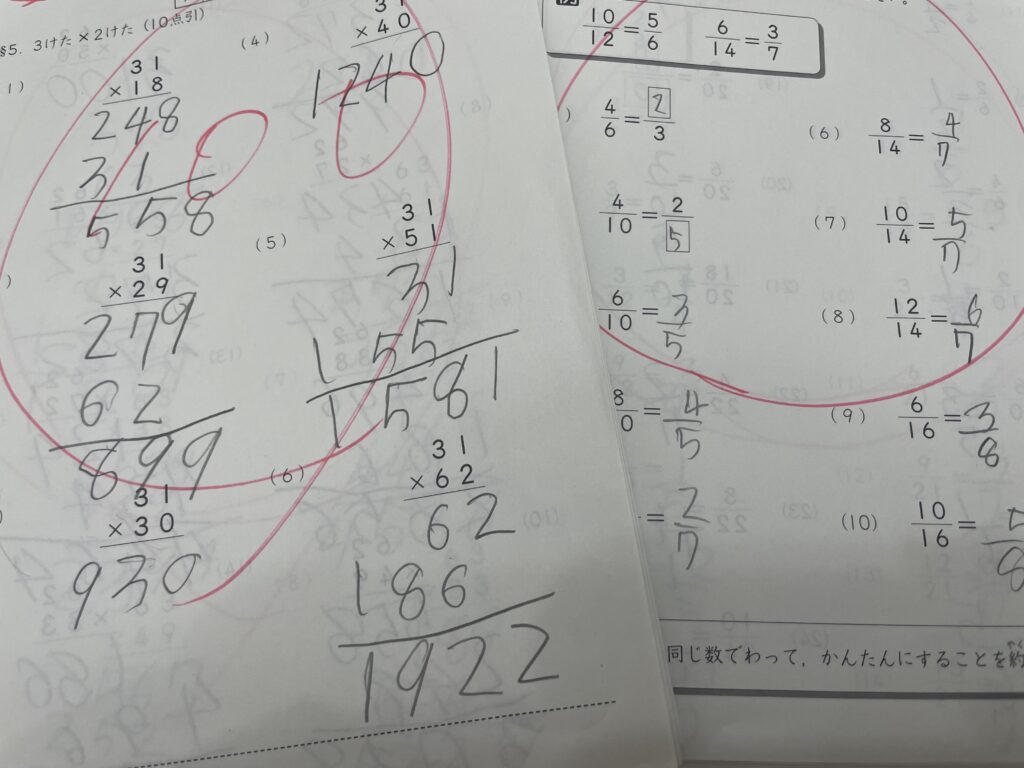

うちの場合だと、現在小学1年生の我が子はE教材の分数を学習していますが、先生と相談して1日5枚から1日3枚に減らしました。

幼児のうちは1日10枚、足し算あたりから1日5枚ペースで頑張ってきましたが、やはり分数は難しいようで、少し枚数を減らして様子を見ることにしました。

子供の様子を見ながら、無理をさせない程度に毎日コツコツやっていくと良いのかなと思います!

頑張ればトロフィーがもらえる

公文は無学年式なので、出来る子はどんどん先に進むことができます。

たまにいらっしゃいますが幼児の子で、中学・高校レベルの教材をやっている子もいたりします。

テストに合格した時はとても嬉しそうに子供が報告してくれ、次のレベルに進めるということで本人のモチベーションも上がっているように思います。

そして公文では、3学年以上先の学習をしている生徒はトロフィーがもらえます。

年度末(3月末)まで在籍していることが条件になりますが、もらえたら嬉しいですよね!

しかも結構本格的なトロフィーで、重さもありキラキラしていてとても素敵です!!

毎年、もらえるトロフィーのデザインが違うので、それもまた楽しみの一つです。

自分の頑張りがこのように形になって返ってくるのは子供にとってとても嬉しいことで、やる気がアップすること間違いなしです。

末っ子はまだトロフィーをもらったことがないのですが、自分も欲しい!と言って毎日頑張っています。

算数のデメリット

個人的にはメリットがデメリットを上回っているため子供たちに通わせていますが、もちろんデメリットもあります。

デメリットに関しては、上の子が公文を退会し塾に通い始めて特に感じたことです。

ほぼ計算問題しかない

これが一番のデメリットかなと思います。

公文の算数は小学校6年生まで(F教材まで)のプリントの大半が計算問題です。

掛け算や割り算の単元ではほんの数枚だけ文章問題があったりしますが、本当に数問だけです。

図形問題に関しては全く出ません。

計算力を鍛えるには凄く良い教材だと思いますが、もし中学受験を考えているのであれば、公文にプラスして文章題や図形のワークに取り組んでおくべきです。

上の子は公文だけしかやらせてこなかったので、計算は得意ですが文章題や図形問題は苦手です。

1人目で私もよく分かっておらず、公文だけで満足してしまっていたのでとても後悔しています。

実際、上の子が入塾テストを受けた際は文章題や図形問題で全く点数が取れませんでした。

中学受験をしないのであれば公文だけでも問題ないと思いますが、中学受験を考えているのであれば公文の算数だけでは不十分だと思っておいた方がいいです。

まとめ

文章題、図形問題がないというのが個人的な公文式算数のデメリットですが、それは市販のワークなどで補うことができます。

中学受験を予定しているのであれば、小学3年生の2月頃から塾に通い出す子が多いですが、それまでは公文と市販のワークでの学習にするというのも選択肢の一つだと思います。

ただし、中学受験を考えているにもかかわらず、入塾するまでは公文だけというのはお勧めできません。

公文だけだと入塾テストで落ちるというわけではないですが、入塾してから文章題や図形問題で必ずつまずきます。

それは私が身をもって感じたことです。

少しでも参考になれば嬉しいです!

コメント